Сюжет Русские конструкторы

«Дак вот, коли жених с головой, пушщай от своего крыльца до нашего дворца предъявит мост… Анженерной системы!»

Многие, конечно, узнали мультфильм «Волшебное кольцо», снятый по одноимённой народной сказке, сочинённой на Русском Севере в начале XIX века. Самое интересное, что сюжет с мостом был эхом реальной истории, главную роль в которой играл изобретатель Иван Кулибин, родившийся 290 лет назад, 21 апреля 1735 года. Кстати, на момент создания сказки и мост Кулибина, и его автор, скорее всего, были живы. Мост, вернее его действующую модель, разобрали в 1816-м, а Иван Петрович скончался спустя два года.

Несказочный герой

Его жизнь у нас иной раз преподносят как феерию, где механик-самоучка из народа купается в благоволении монархов, заваливающих его подарками. А иногда — как трагедию изобретателя, который мог сделать столько всего полезного для развития промышленности, но вся энергия самородка ушла на фейерверки и прочие безделушки для развлечения господ.

Реальности не соответствует ни то ни другое. Никакой феерией жизнь Кулибина не была. По-настоящему ему повезло единственный раз, когда императрица Екатерина II во время поездки по Волге в 1767 году обратила внимание на нижегородского механика. Кулибин тогда поступил наперекор народной мудрости, согласно которой начальству и дуракам половину работы не показывают. А он рискнул и показал карманные часы в форме яйца — с курантами и миниатюрным театром-автоматом, где двигающиеся фигурки ангелов, воинов и жён-мироносиц изображали сцену у Гроба Господня.

И сорвал джекпот. Да, часы до ума доведены не были. Однако императрица умела мыслить на перспективу. Механику было велено явиться в Петербург — но уже с готовым аппаратом. Это состоялось в 1769 году.

Там началась та самая реальность. Кулибина сделали заведующим механическими мастерскими Петербургской академии наук, назначив ему годовой оклад в 350 рублей. Жалованье считалось достойным, но не более того, — профессора получали до 1,5 тысячи рублей в год. Разумеется, ему перепадали денежные премии за конкретные изобретения. Иногда даже существенные — так, в июле 1790 года Иван Петрович получил напрямую от Екатерины II 2 тысячи рублей. Впрочем, отметим формулировку: «Пожаловано на заплату долгов». Судя по наличию таких долгов, Кулибин не катался как сыр в масле. Но и нищим подвижником не был. Примерно то же можно сказать и о его изобретениях. Да, их было много. Но и чудо-часы, и лифты-подъёмники, и прожекторы-отражатели Кулибина лишь соответствовали уровню техники своего времени. Отличались оригинальностью конструкции, но не более.

Украсть прорыв

Однако как минимум трижды Иван Петрович стал первопроходцем. К сожалению, в двух случаях из трёх его изобретения были украдены, а в оставшемся одном о приоритете русского механика вспоминают нечасто.

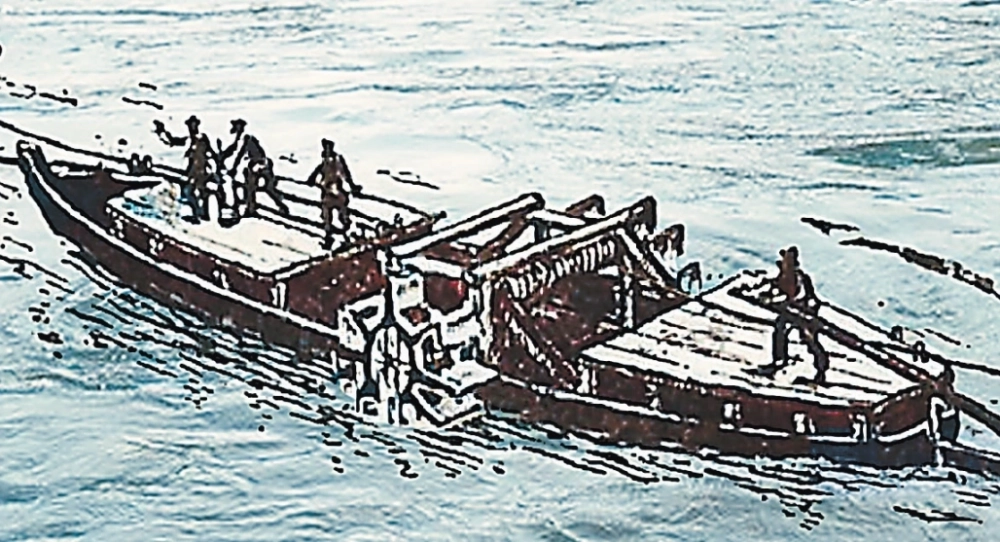

О том, как вести судно против течения реки, задумывались давно. И до поры использовали бечеву, за которую судно тащили лошади или бурлаки. Прорыв произошёл в ноябре 1782-го, когда водоходное судно конструкции Кулибина прошло вверх по Неве с грузом в 65 тонн. Вторично водоход Кулибина стартовал на Волге в 1804 году, пройдя с грузом более 139 тонн около километра за час. Такие водоходы и начали бороздить Каму в 1811-м. Правда, патент на машинное судно получил не Кулибин, а француз Жан-Батист Пуадебар. Не только основные, но даже второстепенные узлы машины француза в точности совпадали с описанными русским механиком.

Второе украденное изобретение Кулибина относится к биомеханике, к той её части, что касается протезирования. Во время штурма Очакова в 1788 году поручику Сергею Непейцыну оторвало ногу выше колена. Тогда Григорий Потёмкин обратился к Кулибину — вроде как шутя: «Постарайся приставить сему молодому человеку ногу, да только живую, чтобы он мог отмстить за потерю старой». Иван Петрович вызов принял: «Сделал ногу из тонкого металла, в вид натуральной; обложил её пробочною корою, обтянул замшею, привинтил к ней плоский из крепкого дерева костыль, досягающий до пазухи, на который бы можно было опираться; костыль пропустил под мундир, обвязал, где следует, широкими бинтами и утвердил так крепко, что г. Непейцын мог ходить очень легко без палки, садиться и вставать. Он мог надевать шёлковые чулки, башмаки и даже танцевать польский».

Танцами дело не ограничилось — Непейцын прошёл на протезе всю кампанию 1812 года и вошёл на нём в Париж. Где, похоже, и был раскрыт секрет русского протезирования — аналогичные «механические ноги» вскоре начали производить во Франции.

Опора сопромата

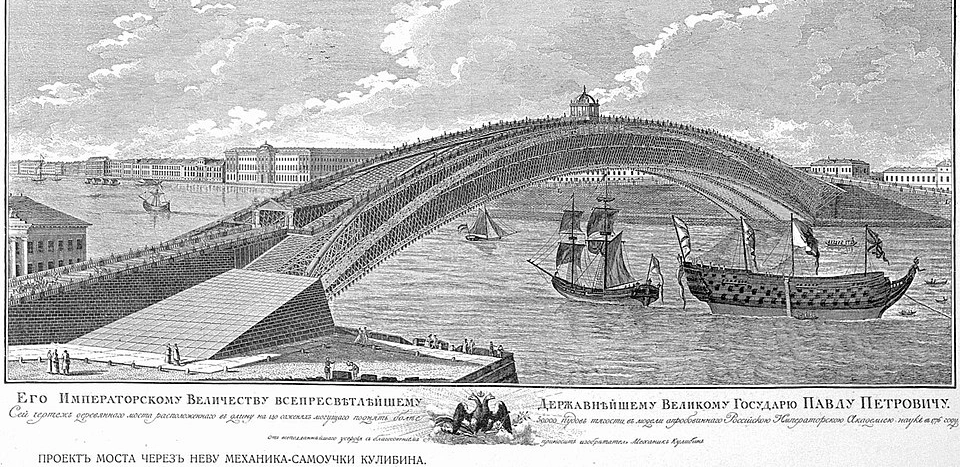

Но вершиной деятельности Кулибина следует признать всё-таки мост. Собственно, с него и стартовала его карьера, о чём сообщал сам механик: «С начала моего в Санкт-Петербург приезда ещё прошлого 1769 года усмотрел я в вешнее время на реках, а особливо по Большой Неве, обществу многие бедственные приключения… Соображая все оные и другие неудобства, начал я искать способ о сделании моста».

Этот «способ о сделании моста», доведённый до ума и до рабочей модели масштаба 1:10, произвёл настоящий фурор — как в прессе, так и в научных кругах. Насчёт прессы понятно — одноарочных мостов тогда не существовало в природе. Вот как писала об этом газета «Санкт-Петербургские ведомости»: «Сей отменный художник, коего природа произвела с сильным воображением, был изобретатель и исполнитель модели моста. Сия модель, сделанная на 14 саженях, была свидетельствуема Санкт-Петербургской Академией наук и найдена доказательно верною для произведения оной в настоящем размере». А вот в научной среде восторг сопровождался удивлением. 5 января 1777 года математик Леонард Эйлер пишет механику и математику Даниилу Бернулли: «Кулибин заслуживает, чтобы Вы о нём узнали. Он из простого крестьянина сделался человеком поистине замечательным… Кулибин, совершенно неискушённый в математике, нашёл, я не знаю, каким путём, что кривая его арки должна иметь форму цепной линии, а элементы, из которых состоит мост, должны равномерно и последовательно уменьшаться по всем направлениям…»

Наука о сопротивлении материалов тогда переживала процесс становления. И Эйлер, и Бернулли внесли в её развитие огромный вклад. Но оба они не могли понять, как русский механик, который знает только 4 правила арифметики, создал мост на таких принципах сопромата, которые не были ещё сформулированы. По сути, модель моста Кулибина стала прообразом всех одноарочных мостов мира, а решётчатые фермы в её конструкции признали классикой. Кстати, если помните, мост «анженерной системы» в сказке «Волшебное кольцо» был перенесён «до городу Парижу». А ведь символом этого города является решётчатая башня, созданная мостостроителем Эйфелем на принципах русского механика…

Источник: https://aif.ru/society/history/izobresti-i-poteryat-pochemu-bez-kulibina-ne-bylo-by-eyfelevoy-bashni